La Diablesse

Dans ma tendre enfance, en Russie, j’avais une gouvernante suisse, chargée de m’apprendre le français et les bonnes manières. Elle était grande, mastoc, avec les joues couperosées et la lèvre supérieure marquée d’un léger duvet brun. Son œil d’acier me perçait de part en part. Dès qu’elle ouvrait la bouche, je me sentais coupable. Ma sœur aînée, Olga, mon frère Alexandre et moi avions ordre de l’appeler « Madame ». Mais son sobriquet, entre nous, était « la Diablesse ». Olga pestait d’avoir à esquisser une révérence devant elle. Alexandre était indigné qu’elle l’obligeât à dire « Plaît-il ? » pour « Comment ? ». Moi, le cadet, j’acceptais tout avec une docilité qui n’était peut-être que de la paresse. Toujours est-il que nos parents, excédés d’entendre Madame sermonner les enfants pour un oui pour un non, avaient résolu de se séparer d’elle.

Ce n’était plus qu’une question de mois et, peut-être même de semaines. Notre sœur ayant surpris une conversation décisive dans le salon entre les grandes personnes, nous avertit, toute guillerette, que nous allions enfin être débarrassés de notre tortionnaire. Mon frère explosa d’enthousiasme. J’aurais dû me réjouir, moi aussi, mais une étrange consternation me paralysait. Inconsciemment, j’avais pitié de cette femme, de cette étrangère, qui allait être congédiée, chassée, pour n’avoir pas su s’adapter aux habitudes d’une famille russe. Je me sentais responsable de sa disgrâce et, en même temps.

Il me semblait qu’elle me punissait en partant, que j’avais besoin de son autorité despotique dans ma vie d’enfant, que je ne serais plus jamais heureux sans la Diablesse derrière mon dos.

Cependant, les jours passaient et la Diablesse, ignorant encore le sort qui lui était réservé à brève échéance, continuait auprès de nous sa besogne quotidienne d’enseignement et de surveillance. À cause de la différence d’âge entre ma sœur, mon frère et moi-même, nous avions droit chacun, à tour de rôle, à des heures de cours particuliers, en tête à tête, avec la Diablesse. Je me souviens notamment d’une matinée studieuse au cours de laquelle Madame avait tenté de m’intéresser aux malheurs d’un « pauvre bûcheron tout couvert de ramée » qui, selon La Fontaine, gémissait « sous le faix du fagot et des ans ». Tandis qu’elle commentait pour moi, la morale de cette fable, je ne pouvais m’empêcher de penser qu’elle ne savait pas encore qu’elle serait bientôt congédiée. En écoutant son bavardage ennuyeusement didactique, j’imaginais sa stupeur, son humiliation, ses protestations et, plus tard, sa marche titubante, valises en mains, le front suant, le souffle court, sur la longue route de l’exil qui la conduirait, transfuge honteuse, vers sa patrie. Pour animer la fin de notre leçon, elle se mit en tête. Dieu sait pourquoi, de m’apprendre une chanson de son pays. Je répétais après elle :

« Salut, glaciers sublimes,

Vous qui montez aux deux,

Nous gravissons vos cimes

Avec un cœur joyeux ! »

En prononçant les mots de « cœur joyeux », j’avais la gorge serrée et le regard fuyant. Elle ne s’en aperçut pas et, subitement électrisée, prétendit m’enseigner également la ritournelle populaire par laquelle on célébrait en Suisse la fête de « l’Escalade ». Ces réjouissances nationales étaient censées commémorer l’échec de l’attaque-surprise tentée contre les Genevois par les Savoyards dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602. Je fredonnais en écho, soutenu par sa voix claironnante :

« Ah ! la belle escalade,

Savoyards, Savoyards !

Ah ! la belle escalade !

Savoyards, gare, gare ! »

Satisfaite de ma participation à cet intermède patriotique, elle me promit de faire venir spécialement de Genève, les petites casseroles pleines de légumes en massepain, qui symbolisaient traditionnellement le contenu des marmites vidées jadis sur la tête des gens du duc de Savoie lancés à l’assaut de la cité. À cette occasion, elle me parla de son pays avec tant d’éloquence que, dans mon esprit, la Suisse devint géographiquement plus importante que la France et la Russie réunies. Mais aussitôt après, se ressaisissant, elle revint à son humeur habituelle de critique et de tracasserie. De nouveau, elle me reprit sur ma façon de me tenir à table, de répondre aux questions des grandes personnes ou de rédiger mes devoirs. Bref, en la retrouvant aussi odieuse que je l’avais toujours connue, je fus bizarrement soulagé. Il me semblait que cette fidélité à son personnage initial justifiait le châtiment qui ne tarderait pas à s’abattre sur ses épaules. Madame, cependant, continuait à ne se douter de rien. Aussi sûre d’elle-même que par le passé, elle avait l’air de croire que sa situation chez nous était inexpugnable. Je finissais même par me persuader, moi aussi, qu’elle faisait à jamais partie de la maison et que les racontars de ma sœur sur la prochaine éviction de « la Suissesse » étaient dénués de tout fondement.

On était à la mi-décembre et, à l’évidence, mes parents n’avaient toujours pas signifié à Madame qu’ils avaient l’intention de la congédier. Puis un beau jour, je constatai au cours d’une leçon que le visage de la Diablesse avait changé. Ses traits étaient tendus à craquer, son regard avait une expression à la fois vindicative et méprisante. Je compris qu’elle venait d’être avertie de sa disgrâce. Néanmoins, elle s’astreignait à nous dispenser des bribes de savoir scolaire aux mêmes heures et avec le même stoïcisme altier que naguère. Par un accord tacite entre les trois parties, ni les parents, ni les enfants, ni elle-même, n’abordaient de vive voix le problème délicat de son limogeage. Dans un camp comme dans l’autre, on se taisait et on ressassait des reproches réciproques. Pour ma part, cette expectative entre la pitié et la délivrance m’obsédait et tournait au cauchemar.

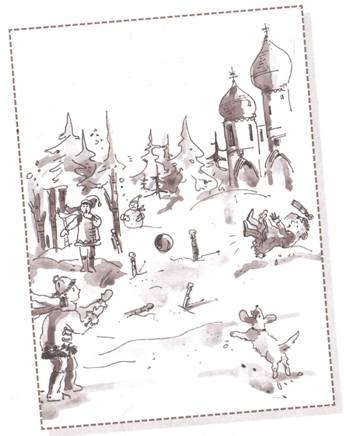

Selon les informations qui filtraient de l’office jusqu’aux chambres des enfants, je savais que les adieux de la Diablesse devaient avoir lieu après le 1er janvier de la nouvelle année. Plus que quelques jours à subir sa présence ! Ce bref délai me semblait aussi ennuyeux et inutile qu’une éternité. Mais il fallait bien se distraire pour passer le temps avant l’heure décisive. La veille de Noël, Olga, Alexandre, quelques amis et moi-même jouions aux quilles dans la cour enneigée de la maison. Symbole de la dignité outragée. Madame nous surveillait, assise sur un banc, d’un air de morgue et de fureur contenue. Elle était déjà ailleurs. Peut-être en Suisse. Soudain ma sœur, qui visait les quilles, lança sa boule avec tant de violence et de maladresse que le projectile dévia de sa trajectoire et vint frapper notre gouvernante à la tête. La malheureuse poussa un cri de bête, porta les mains à son front et s’écroula. Du sang coulait entre ses doigts. Beaucoup de sang ! Nous étions atterrés. Ma mère accourut. On appela un médecin. Il rassura tout le monde : Madame ne souffrait que d’une plaie superficielle. Dès le lendemain, elle serait sur pieds. Ma sœur lui présenta des excuses et mes parents décidèrent qu’après cet accident, dont leur fille était responsable, il ne pouvait être question pour eux de mettre Madame à la porte. Ce serait, disaient-ils, un manque de charité, de courtoisie et d’intelligence.

Le jour de Noël, devant le sapin superbement décoré et illuminé. Madame apparut, indestructible, le crâne enturbanné d’un bandage. Son infortune s’achevait en triomphe. La flamme des bougies éclairait son masque orgueilleux de vieil empereur romain. Je compris que tout allait recommencer, les ordres, les réprimandes, les privations de dessert, les confiscations de jouets, et une allégresse incompréhensible m’envahit. Ce soir-là, je ne prêtai aucune attention à mes cadeaux, comme si le Père Noël n’avait eu à mon égard qu’une seule initiative bénéfique : me rendre la Diablesse.